In Teil 1 dieses Beitrags wurde die Kulturpolitik der französischen Besatzer nach dem Zweiten Weltkrieg erläutert. In diesem Beitrag wird nun der französische Hochschuloffizier René Cheval und sein Umgang mit der Entnazifizierung der Universität Tübingen vorgestellt.

Um die Entnazifizierungs- und Umerziehungspolitik in der französischen Besatzungszone umsetzen zu können, gründete die französische Regierung die Direction de l’Education Publique (Direktion der öffentlichen Bildung), geleitet von Raymond Schmittlein (1904–1974).[1] Für ihn und viele andere waren die jungen, perspektivlosen Deutschen ein Unsicherheitsfaktor. Daher wurde die Wiedereröffnung der Bildungseinrichtungen des Landes zu einem Hauptziel, auch wenn die notwendigen Entnazifizierungsmaßnahmen noch nicht durchgeführt wurden.[2] Schmittlein begann im Juni 1945 seine Arbeit in Baden-Baden und rekrutierte die ersten Hochschuloffiziere. Diese waren meist junge Germanisten, die oft gute Kenntnisse der deutschen Kultur und auch Nazi-Deutschlands hatten.[3] Einer von ihnen war René Cheval (1918–1986), der mit 26 Jahren nach Tübingen geschickt wurde, um dort die im April 1945 geschlossene Universität auf die Wiedereröffnung vorzubereiten und anschließend ein Auge auf die dortige Lehr- und Forschungstätigkeit zu haben.[4]

Vision: Gemeinsame Zukunft

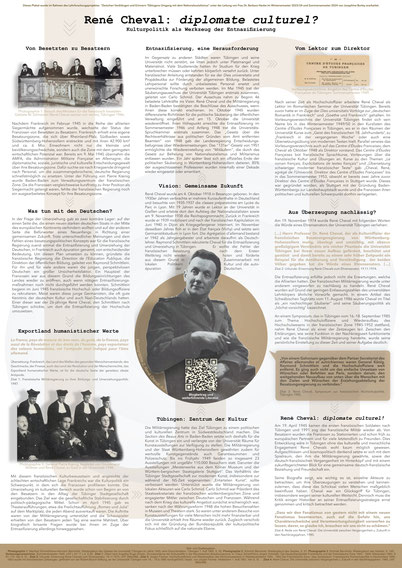

René Cheval (Abb. 1) wurde am 4. Oktober 1918 in Besançon geboren. Seine Eltern, beide Grundschullehrer, führten ihn schon früh an die deutsche Sprache heran. In den 1930er Jahren verbrachte er mehrere Kurzaufenthalte in Deutschland und besuchte von 1935-1937 die classes préparatoires am Lycée du Parc in Lyon. Bereits mit 19 Jahren wurde er Lektor an der Universität Gießen und erlebte dort den Aufstieg der Nationalsozialisten sowie die Reichspogromnacht am 9. November 1938. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich wurde er 1939 mobilisiert und nach der französischen Kapitulation im Juni 1940 in Dijon als Kriegsgefangener interniert. Im November desselben Jahres gelang ihm die Flucht in den État français (Vichy-Regime). In Lyon setzte er sein Germanistikstudium fort, bestand 1942 die Agrégation d’allemand als Jahrgangsbester und arbeitete als Deutschlehrer, bis er von Schmittlein entdeckt, rekrutiert und nach Tübingen gesandt wurde.[5]

Entnazifizierung, eine Herausforderung

Cheval wollte die - von ihm nicht näher genannten - Fehler, vor allem auf dem Gebiet der internationalen Kontakte, der französischen Besatzungspolitik zwischen 1919 und 1925/26 nicht wiederholen, sondern „aufgeschlossen, kosmopolitisch, aufgeklärt“ [6] und nicht konservativ an seine kultur- und bildungspolitischen Aufgaben sowie die deutsch-französische Zusammenarbeit herangehen. Seine Kontrollfunktion bestand aus folgenden Aufgaben: „die Entnazifizierung des Hochschulpersonals, die Berufung des Professoren, Dozenten und Assistenten, die Zulassungen der Studenten, die Arbeit des AStA, die inhaltliche Ausrichtung des akademischen Unterrichts sowie auf Veröffentlichungsmanuskripte von Universitätsangehörigen.“[7] Im Gegensatz zu anderen Städten waren Tübingen und die Universität nicht zerstört, jedoch herrschte Platzmangel und Materialnot. Viele Studierende hatten ihr Studium für den Krieg unterbrechen müssen oder waren körperlich versehrt. Unter französischer Anleitung entstanden für diese der Dies universitatis sowie Propädeutika zur Förderung der allgemeinen Bildung.[8] Schon am 15. Oktober 1945 wurde die Universität wiedereröffnet. Der studentische Andrang war groß und im Wintersemester 1945 schrieben sich 3.300 Studierende für das neue Semester ein.[9] Neben den laufenden Entnazifizierungsbemühungen wurden im selben Monat verstärkt Richtlinien für die politische Säuberung der öffentlichen Verwaltung eingeführt, darunter auch die Einführung von Ausschüssen, Säuberungskommissionen und Fragebögen.[10] Die Arbeit wurde dahingehend erschwert, dass nur wenige Universitätsangehörige die Entnazifizierung als unumgänglich ansahen.[11] Auch in der französischen Regierung wurde die Entnazifizierung nicht immer als gelungener Prozess gesehen und so das immer wieder Verschärfungen und neue Anordnungen erfolgten. Im Sommersemester 1946 erreichte die Entnazifizierung einen Höhepunkt. Nach der Entlassungsverfügung vom Mai 1946 entschied die Kultusdirektion, dass die erfolgten Amtsenthebungen endgültig seien. Wiedereinsetzungen seinen ausgeschlossen und Vorschläge für eine Neubesetzung umgehend zu unterbreiten.[12] Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse aus politischen Gründen vom Amt entfernten Beamten von 1948 gab der Landesregierung jedoch Entscheidungsbefugnisse über Wiedereinsetzungen und das „131er“-Gesetz ermöglichte später die Wiedereinstellung der alten Funktionselite. Mit diesem Gesetz wurde die politische Säuberung offiziell für beendet erklärt. Das hatte zur Folge, dass 85 % der belasteten Professoren innerhalb der folgenden Jahre wiedereingesetzt oder emeritiert wurden, nur 15 % wurden nicht wiedereingesetzt.

Vom Lektor zum Direktor (1948–1952)

Nach seiner Zeit als Hochschuloffizier arbeitete René Cheval als Lektor am Romanischen Seminar der Universität Tübingen. Bereits während seiner Tätigkeit als Hochschuloffizier hielt er im Rahmen des Dies universitatis die Vorträge ”[d]ie deutsche Romantik in Frankreich” (1947) und ”Goethe und Frankreich” (1949). Im Vorlesungsverzeichnis der Universität Tübingen findet sich sein Name bis in das Wintersemester 1949/50. Im Rahmen des Centre d’Études Françaises in Tübingen, unterrichtete er in den Räumlichkeiten der Universität Kurse wie “Geist des französischen 18. Jahrhunderts” und “Frankreich in der vergangenen Woche”. Parallel verwies das Vorlesungsverzeichnis auf Kurse des Centre d’Études Francaises, dem Cheval ab Oktober 1948 als Direktor vorstand.[13] Das Centre d’Études Françaises veranstaltete französische Sprachkurse, Vorlesungen über die französische Kultur sowie sprachliche Übungen und ist bis heute ein bis heute erfolgreiches Resultat der französischen Kulturpolitik. Kurse gab er als „[…], agrégé de l’Université, Direktor des Centre d’Etudes Françaises“[14] bis in das Sommersemester 1953, obwohl er schon seit April 1951 Direktor des Centre d’Études Françaises in Stuttgart war.[15] Dieses wurde dort gegründet, als Stuttgart mit der Gründung Baden-Württembergs zur Landeshauptstadt wurde und die Franzosen ihren politischen und kulturellen Schwerpunkt dorthin verlagerten.

Aus Überzeugung nachlässig?

Am 19. November 1974 wurde René Cheval mit folgenden Worten die Würde eines Ehrensenators der Universität Tübingen verliehen:

[…] Herrn Professor Dr. René Cheval, der als Kulturoffizier der französischen Besatzungsregierung von Württemberg-Hohenzollern mutig, überlegt und umsichtig, mit ebenso großzügigem Verständnis wie reicher Phantasie die Universität Tübingen bei ihrem neuen Aufbau gefördert, beschützt und gestützt und damit bereits zu einem sehr früher Zeitpunkt ein Beispiel für die Annäherung und Verständigung der beiden Völker gegeben hat die Würde eines Ehrensenators. […][16]

Die Entnazifizierung erfüllte jedoch nicht die Erwartungen der Alliierten. Die französische Militärregierung und René Cheval wurden auf Grund der geringen Entlassungszahlen im universitären Lehrkörper kritisiert und Cheval in einem Artikel des Schwäbischen Tagblatts vom 11. August 1986 als „ein nachsichtiger Säuberer“ betitelt und seine Säuberungspolitik als „höchst vorsichtig“ bezeichnet.[17] Kritik gab es zudem an der frühen Öffnung der Universität, auch wenn im Herbst 1945 nur die beiden theologischen Fakultäten öffneten wurden.[18] Auch aus Baden-Baden kam Kritik: Einige Besatzungsfunktionäre sahen Chevals Engagement in Tübingen als Akt der Fraternisierung. Zudem wurde ihm mangelnde Durchsetzungsfähigkeit und Carlo Schmid eine zu dominante Rolle vorgeworfen. Dennoch erhielt das „Tübinger Modell“ auch positive Bewertungen von französischer Seite.[19]

Während eines Symposiums, das in Tübingen von 16. bis 18. September 1985 zum Thema Hochschuloffiziere und Wiederaufbau des Hochschulwesens in der französischen Zone 1945-1952 stattfand, nahm René Cheval als einer der Zeitzeugen teil. Er erläuterte seine Funktion als Hochschuloffizier in Tübingen sowie die Abläufe in der Militärregierung und teilte seine persönliche Einstellung zur damaligen Entnazifizierungs- und Umerziehungspolitik:

Von einem Gehorsam gegenüber dem Pariser Secrétariat des Affaires allemandes et autrichiennes waren General König, Raymond Schmittlein und die Hochschuloffiziere weit entfernt. Es ging auch nicht um das einfache Umsetzen von Wünschen oder Befehlen aus Paris, sondern darum, den weitgehenden Neuaufbau von unten über die Menschen mit den Zielen und Wünschen der Erziehungsabteilung der Besatzungsregierung zu verbinden.[20]

René Cheval: diplomate culturel!

Am 19. April 1945 kamen die ersten französischen Soldaten nach Tübingen und 1991 zog das französische Militär wieder ab. Von Besatzern wurden die Franzosen zu Stationierten und schon früh zu europäischen Partnern und für viele letztendlich zu Freunden. Diese Entwicklung wäre in Tübingen ohne das kulturelle und menschliche Engagement René Chevals wohl kaum möglich gewesen. Aufgeschlossen und kosmopolitisch denkend setzte er sich mit dem Spielraum, den ihm die Militärregierung gewährte, sowie der deutsch-französischen Vergangenheit im Hinterkopf und mit einem zukunftsgerichteten Blick für eine gemeinsame deutsch-französische Beziehung und Freundschaft ein. Seine Biografie zeigt, wie wichtig der Blick auf einzelne Akteur*innen und ihre Überzeugungen ist, um ihre Handlungen zu verstehen, die das Schicksal vieler Menschen maßgeblich beeinflusst haben. Cheval war ein Glücksgriff für Tübingen, insbesondere aufgrund seiner kulturellen Weitsicht. Dennoch muss die Kritik, wie sie beim Symposium in Tübingen oder im oben genannten Zeitungsartikel geäußert wurde, ernst genommen und René Chevals Entnazifizierungsstrategie kritisch betrachtet werden. Denn er war nicht nur ein Glücksgriff für die deutsch-französische Annäherung, sondern auch für nationalistische Hochschullehrer, die dank ihm auch rasch wieder in Amt und Würden kamen.

1985 sprach René Cheval an der Universität Tübingen in einer Rede mit dem Titel „Die Universität zwischen Vergangenheit und Zukunft in den Nachkriegsjahren“ folgende Worte:

„Dass wir den Fanatismus von gestern nicht mit einem neuen Fanatismus beantworten, auch auf die Gefahr hin, uns Charakterschwäche und Verantwortungslosigkeit vorwerfen zu lassen, davor, so glaube ich, brauchen wir uns nicht zu schämen.“[21]

Ein Beitrag von Josephine Burtey

Beiträge aus dem Lehrforschungsprojekt:

3. Professoren im Zwielicht: Studentische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit (Patrick Schmitt)

5. Französische Besatzung in Tübingen (2/2) – René Cheval: diplomate culturel? (Josephine Burtey)

6. Gustav Rieks Wiedererlangung der venia legendi (Lennart Schmarsli)

8. Podcast - Was die Dichter aber stiften, entscheidet der Staat! Schlussstrichdenken in der Hölderlingesellschaft (2/2)(Wilhelm Röper)

9. Karl Fezer: ein umstrittener Stiftsephorus (Richard Kneer)

10. Krieg! … in der Leserbriefspalte? Veteranenkult in Tübingen nach 1945 (Marcel Alber)

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: René Cheval, in Manfred Schmid/Hans-Hermann Bennhold, Wiedergeburt des Geistes die Universität Tübingen im Jahre 1945; eine Dokumentation, Tübingen 1. Aufl. 1985, S. 91.

*Vorlesungsverzeichnis: Angebot des Centre d’Études Françaises de Tübingen, Sommersemester 1949. (C) Universitätsarchiv Tübingen [UAT]. Namens- und Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 1949, Signatur L CV 11 c.4, S. 44.

Quellen

Universitätsarchiv Tübingen [UAT]. Rede René Chevals « Die Universität zwischen Vergangenheit u. Zukunft in den Nachkriegs-

jahren » ( 1985), 596a/988.

Universitätsarchiv Tübingen [UAT]. Urkunde Ernennung René Chevals zum Ehrensenator (19.11.1974) 596a/988.

Universitätsarchiv Tübingen [UAT]. Namens- und Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 1949 L CV 11 c.4, S. 44.

Hoffmann, Frank: Ein nachsichtiger Säuberer. Zum Tode des Reorganisators des Universität René Cheval. In: Schwäbisches Tagblatt, 11.08.1986.

Literatur

Cheval, René J.: Die Bildungspolitik in der Französischen Besatzungszone. In: Manfred Heinemann (Hrsg.): Umerziehung und Wiederaufbau : die Bildungspolitik der Besatzungsmächte in Deutschland und Österreich, Bd. 5, Stuttgart 1981 (Historische Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft), S. 190–200.

Fischer, Jürgen: Hochschuloffiziere und Wiederaufbau des Hochschulwesens in Westdeutschland 1945–1952 Die Französische Zone. Bearb. von Jürgen Fischer, Hildesheim 1991.

Klein, Ingrid: Anfänge der Entnazifizierung in Tübingen. In: Dieter Barth/Wilfried Setzler, Sechzig Jahre Volkshochschule Tübingen eine Festschrift, Tübingen 2007, S. 47–52.

Zauner, Stefan: René Cheval (1918-1986): trojanisches Pferd zwischen Hahn und Adler? In: Cahiers d’Études Germaniques 60, Heft 1 (2011), S. 205–228.

Zauner, Stefan, Mit blankem Schild aus dem Dritten Reich? Die Entnazifizierung der Uni Tübingen, in: Hans-Otto Binder, Vom braunen Hemd zur weißen Weste? Vom Umgang mit der Vergangenheit nach 1945 (Kleine Tübinger Schriften, 38), Tübingen 2011, S. 77–100.

[1] Vgl. Cheval, René J.: Die Bildungspolitik in der Französischen Besatzungszone. In: Manfred Heinemann (Hrsg.): Umerziehung und Wiederaufbau : die Bildungspolitik der Besatzungsmächte in Deutschland und Österreich, Bd. 5, Stuttgart 1981 (Historische Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft), S. 190–200, hier S. 192.

[2] Vgl. ebenda, S. 195.

[3] Vgl. ebenda, S. 193.

[4] Vgl. Zauner, Stefan: René Cheval (1918-1986): trojanisches Pferd zwischen Hahn und Adler? In: Cahiers d’Études Germaniques 60, Heft 1 (2011), S. 205–228, hier S. 210.

[5] Vgl. ebenda, S. 206 f.

[6] Vgl. Fischer, Jürgen: Hochschuloffiziere und Wiederaufbau des Hochschulwesens in Westdeutschland 1945 - 1952 Die Französische Zone. Bearb. von Jürgen Fischer, Hildesheim 1991, hier S. 70.

[7] Vgl. Zauner, Stefan: René Cheval (1918-1986): trojanisches Pferd zwischen Hahn und Adler? , S. 211.

[8] Vgl. Zauner, Stefan, Mit blankem Schild aus dem Dritten Reich? Die Entnazifizierung der Uni Tübingen, in: Hans-Otto Binder, Vom braunen Hemd zur weißen Weste? Vom Umgang mit der Vergangenheit nach 1945 (Kleine Tübinger Schriften, 38), Tübingen 2011, S. 77–100, hier S. 78.

[9] Vgl. ebenda, S. 84.

[10] Klein, Ingrid: Anfänge der Entnazifizierung in Tübingen. In: Dieter Barth/Wilfried Setzler, Sechzig Jahre Volkshochschule Tübingen eine Festschrift, Tübingen 2007, S. 47–52, hier S. 49.

[11] Vgl. ebenda, S. 50.

[12] Vgl. Zauner, Mit blankem Schild aus dem Dritten Reich?, S. 87.

[13] Vgl. Zauner, Stefan: René Cheval (1918-1986): trojanisches Pferd zwischen Hahn und Adler? , S. 216.

[14] Vgl. Universitätsarchiv Tübingen [UAT]. Namens- und Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 1949 L CV 11 c.4, S. 44.

[15] Vgl. Zauner, Stefan: René Cheval (1918-1986): trojanisches Pferd zwischen Hahn und Adler? , S. 218.

[16] Vgl. Universitätsarchiv Tübingen [UAT]. Urkunde Ernennung René Chevals zum Ehrensenator (19.11.1974) 596a/988.

[17] Hoffmann, Frank: Ein nachsichtiger Säuberer. Zum Tode des Reorganisators des Universität René Cheval. In: Schwäbisches Tagblatt, 11.08.1986.

[18] Vgl. Cheval, Die Bildungspolitik in der französischen Besatzungszone, hier S. 196.

[19] Vgl. Zauner, René Cheval (1918-1986), hier S. 214.

Infospalte

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Professoren im Zwielicht? Studentische Auseinander-setzung mit der NS-Vergangenheit

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Blogreihe: „Zwischen Verdrängen und Erinnern: Tübingens Umgang mit dem Nationalsozialismus“

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Akteure der Anatomie-geschichte. Die „Entgrenzte Anatomie" rezensiert

Kennen Sie schon... ?

Die Welt in Württemberg? Das Untere Schlossportal von Schloss Hohentübingen

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Verwandte Themen:

Kommentar schreiben