Was bleibet aber, stiften die Dichter. – Friedrich Hölderlin

Die Nazifizierung der Deutung Hölderlins

Die Rezeption des Tübinger Dichters Friedrich Hölderlin (1770–1843) veränderte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Unter dem Einfluss Norbert von Hellingraths (1888–1916) und des Dichterkreises um Stefan George (1868–1933) wurde Hölderlin von einem verträumten Romantiker zu einem Nationsstifter für die Deutschen umgedeutet und erlangte so große Bekanntheit.[1] Diese Mythologisierung des Dichters wurde vom NS-Regime weiter vorangetrieben, sodass 1935 in der Exilzeitschrift Neue Deutsche Blätter die Redaktion aus unter anderen Oskar Maria Graf, Wieland Herzfelde und Anna Seghers kritisch von einer „Annexion Friedrich Hölderlins durch Joseph Goebbels“[2] sprach. Mit der Gründung der Hölderlingesellschaft am 100. Todestag des Dichters, dem 7. Juni 1943, wurde Joseph Goebbels ihr Schirmherr. Gerhard Schumann vom Gaupropagandaamt sollte sie als Präsident, als „verlängerter Arm der kulturpolitischen Arbeit der Partei“ [3], führen.

Aktivitäten der Hölderlingesellschaft

Die Gesellschaft veröffentlichte 1944 ein Jahrbuch, das künstlerische und literaturwissenschaftliche Texte zu Hölderlin als spirituellem Führer im Krieg enthielt. Bereits 1943 erschien eine Feldausgabe, welche als „vornehme Kriegsaufgabe der Hölderlingesellschaft“[4] Auszüge Hölderlins mit Bezug zum Krieg oder Vaterland herausgab. Beteiligte Literaturwissenschaftler wie Friedrich Beißner und Adolf Beck missbilligten zwar die politische Einflussnahme,[5] engagierten sich aber dennoch weiterhin.[6] Die Gesellschaft erfreute sich im Jahr 1945 mit über 2.000 Mitgliedern aus allen Bevölkerungsschichten großer Beliebtheit.[7] Wegen ihrer propagandistischen Ausrichtung wurde die Hölderlingesellschaft im März 1946 durch die französische Militärregierung verboten.[8]

Neugründung der Hölderlingesellschaft

Erst nach mehreren Petitionen wurde eine Neugründung unter dem neuen Namen ‚Friedrich-Hölderlin-Gesellschaft’ am 21. Oktober 1946 erlaubt, wenn sich die Gesellschaft neu aufstellen würde.[9] Ämter wurden neu besetzt und neue Mitglieder wurden angeworben. Prominente neue Mitglieder waren etwa der Theologieprofessor Romano Guardini (1885–1968), der mit seinem 1939 erschienenen Buch eine christliche Interpretation Hölderlins prägte, und der Leiter der Universität für die französische Militärregierung, René Cheval.[10]

Wiederaufnahme der wissenschaftlichen Arbeit und fehlende Selbstkritik

Etwa ein Jahr nach der Neugründung konnte die Friedrich-Hölderlin-Gesellschaft das zweite Jahrbuch veröffentlichen. Darin ist eine Abkehr von der nationalsozialistischen Deutung des Dichters und der geladenen nationalistischen Sprache erkennbar. Hölderlin wurde nun als Helfer in der Not für die Deutschen während der Nachkriegszeit präsentiert.[11] Allerdings widmen sich die meisten Artikel des ersten Jahrbuchs einer literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit seinem Werk.[12] Als Reaktion auf die politische Instrumentalisierung für den Nationalsozialismus erfolgte dadurch eine umfassende Entpolitisierung der Deutung Hölderlins durch die Gesellschaft.

Bericht über die Gründung 1947

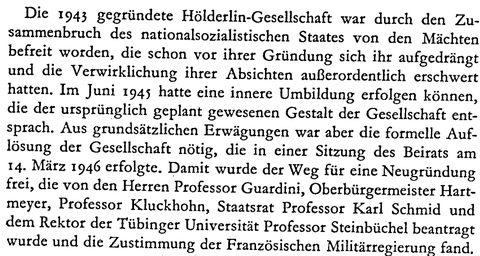

Diese Entpolitisierung wurde von einem Ausweichen hinsichtlich der Frage nach der Verantwortung der Hölderlingesellschaft begleitet. Der vom neuen Geschäftsführer Wolfgang Binder verfasste Bericht über die Neugründung im Jahrbuch 1947 veranschaulicht dies (vgl. Abb. 2): Die Hölderlingesellschaft sei „von den Mächten [des nationalsozialistischen Staates] befreit“[13] worden. Die Kooperation der Hölderlinwissenschaftler mit dem Propagandaapparat sieht er als erzwungen an. Der NS habe sich der Hölderlinforschung „aufgedrängt“,[14] um sie zu instrumentalisieren. So erscheint die Hölderlingesellschaft in der Opferrolle eines Vereins, dessen mediale Wirksamkeit ausgenutzt worden war. Die verordnete Auflösung der Gesellschaft wird ebenso verschwiegen wie die wiederholten Versuche, eine Erlaubnis für eine Neugründung zu erhalten.[15] Stattdessen sei die Auflösung der alten Hölderlingesellschaft „aus grundsätzlichen Erwägungen“ erfolgt.[16]

Das Hölderlinbild in der Forschung

Der Artikel Adolf Becks über das Hölderlinbild in der Forschung von 1939–1944 aus dem Jahrbuch 1947 ist ebenfalls aufschlussreich. Beck stellte verschiedene Forschungsergebnisse und Deutungsansätze zu Hölderlin vor, die außerhalb des Forums der Hölderlingesellschaft erarbeitet worden waren. So vermied er einerseits, die ideologisch geprägten Arbeiten zu erwähnen, und konnte andererseits der Einseitigkeit der alten Hölderlingesellschaft entgegenwirken, indem zuvor unbeachtete Sichtweisen referiert wurden.[17] Beck interpretierte die Entpolitisierung der Forschung als Reaktion auf das neu bestärkte „Bewußtsein der hohen und ernsten Verbindlichkeit des Anschauens und Deutens“[18] und meinte damit die ernsten Konsequenzen, die die staatsgelenkte Deutung Hölderlins 1943–1945 gehabt hatte. Ausdrücklich ansprechen wollte Beck die von der Hölderlingesellschaft getragene Forschung und ihre Verantwortung dafür aber nicht. Das erste Hölderlin-Jahrbuch zeugte somit von einer inhaltlichen Abkehr von der nationalsozialistischen Deutung Hölderlins, die stillschweigend unter dem Narrativ einer angeblichen Opferrolle erfolgte.

Namensänderung

Der neue Name ‚Friedrich-Hölderlin-Gesellschaft’ war Teil der Neuorganisation im Zuge der Entnazifizierung, die „auf Grund von Anordnungen der französischen Besatzungsbehörde erfolgen mußte“[19]. Im Bericht über die Jahresversammlung im Jahrbuch 1955/56 wird die Rückänderung des Namens in ‚Hölderlin-Gesellschaft’ kurz dargelegt. Allerdings wird bis auf den Hinweis auf die erzwungene Umbenennung bei der Neugründung im Jahr 1946 nach dem Ende der Entnazifizierung kein Grund für diese erneute Änderung genannt. Sie wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen.[20] Somit wurde die sichtbarste Abgrenzung von der belasteten Vorgängergesellschaft durch einen neuen Namen und damit gleichzeitig die stetige Erinnerung an diese Vergangenheit abgeschafft, welche bis heute fehlt.

„Schlussstrichdenken“

Bereits zur Neugründung gab es innerhalb der Gesellschaft den Wunsch, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu beenden. Es sollte ein „Schlussstrich“ gezogen werden. Die inhaltliche Neuorientierung und die verpflichtende Umorganisation ermöglichten es, sich von der NS-Vergangenheit durch die Annahme anderer, unpolitischer Deutungsmuster zu distanzieren. Mit dem Ende des Besatzungsstatuts 1955 wurde die von den französischen Besatzern geforderte Namensänderung revidiert und so eine sichtbare Mahnung an die Pflicht zur Aufarbeitung und Erinnerung abgeschafft. Ein kritischer Diskurs über die Vergangenheit wurde erst zu Beginn der 1960er Jahre durch Stimmen von außen eingeleitet, und fand erst 1975 mit einem Beitrag Dietrich E. Sattlers Aufnahme in das Jahrbuch selbst.[21] Forschungen über die Geschichte der Hölderlingesellschaft werden von dieser seither ebenfalls gefördert und stellen somit eine Form der Aufarbeitung dar.[22] Das Museum Hölderlinturm in Tübingen plante 2022 in Zusammenarbeit mit der Hölderlingesellschaft eine Ausstellung zum Thema der Vereinnahmung Hölderlins im Nationalsozialismus, allerdings wird diese erst in einigen Jahren stattfinden können.

Hören Sie nächste Woche in einem Podcast, wie diese kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Hölderlingesellschaft erfolgte. In dieser Podcast-Episode unterhalten sich Dagmar Waizenegger, die Leiterin des Fachbereichs Kultur der Stadt Tübingen, und der Autor dieses Beitrags, Wilhelm Röper, über die Entstehung neuer Deutungsweisen von Hölderlins Werk und die Art und Weise, wie die Hölderlingesellschaft Schritt für Schritt ihr historisches Erbe aufarbeitete.

Ein Beitrag von Wilhelm Röper

Beiträge aus dem Lehrforschungsprojekt:

3. Professoren im Zwielicht: Studentische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit (Patrick Schmitt)

5. Französische Besatzung in Tübingen (2/2) – René Cheval: diplomate culturel? (Josephine Burtey)

6. Gustav Rieks Wiedererlangung der venia legendi (Lennart Schmarsli)

8. Podcast - Was die Dichter aber stiften, entscheidet der Staat! Schlussstrichdenken in der Hölderlingesellschaft (2/2)(Wilhelm Röper)

9. Karl Fezer: ein umstrittener Stiftsephorus (Richard Kneer)

10. Krieg! … in der Leserbriefspalte? Veteranenkult in Tübingen nach 1945 (Marcel Alber)

Abbildungsverzeichnis

*Abb. 1: Fotographie „Tübingen. Partie mit Hölderlinturm.“ (s/w) ca. 1930. Autor unbekannt.

© Gebrüder Metz, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons.

**Abb. 2: Ausschnitt aus dem Hölderlin-Jahrbuch 1947: Binder, Wolfgang: Bericht über die Gründung. In: Hölderlinjahrbuch 1947. Stuttgart 1947. S. 240-242. S. 240.

Quellen

Die Redaktion; Hölderlin, Friedrich: Wider die deutsche Misere. In: Neue deutsche Blätter 2, 1 (1935). S. 3–5, S. 3.

Hölderlingesellschaft: Hölderlinjahrbücher. Jahrgänge 1944, 1947, 1955/56. Online unter: https://www.hoelderlin-gesellschaft.de/website/de/publikationen/jahresbuecher-digital/jahrbuecher-digital, letzter Zugriff 29.06.2024.

- Hölderlinjahrbuch 1944: Bericht über die Veranstaltungen. Iduna 1 1944. S. 12–20, S. 15.

- Hölderlinjahrbuch 1947:

Beck, Adolf: Das Hölderlinbild in der Forschung 1939–1944. In: Hölderlinjahrbuch 1947. Stuttgart 1947, S. 190–227.

Binder, Wolfgang: Bericht über die Gründung. In: Hölderlinjahrbuch 1947. Stuttgart 1947, S. 240–242.

- Hölderlinjahrbuch 1955/56: Kelletat, Alfred: Bericht über die Jahresversammlung der Hölderlingesellschaft. In: Hölderlinjahrbuch 1956, S. 314–323.

Literatur

Kahlefendt, Nils: „Im vaterländischen Geiste ...“. Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe und Hölderlin-Gesellschaft (1938–1946). In: ders. u.a.: Hölderlin entdecken. Lesarten 1826–1993, Tübingen 1993, S. 115–158.

Kurz, Gerhard: Hölderlin 1943. In: ders./Härtling, Peter: Hölderlin und Nürtingen, Stuttgart 1994, S. 103–128.

Lawitschka, Valerie: Hölderlin-Gesellschaft e. V. In: Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften (Hg.): Literarische Gesellschaften in Deutschland: Ein Handbuch. Berlin 1995, S. 154–165.

[1] Vgl. Kurz, Gerhard: Hölderlin 1943. In: ders. /Härtling, Peter: Hölderlin und Nürtingen, Stuttgart 1994, S. 103–128, S. 105.

[2] Die Redaktion; Hölderlin, Friedrich: Wider die deutsche Misere. In: Neue deutsche Blätter 2, 1 (1935), S. 3–5, S. 3.

[3] Kahlefendt, Nils: „Im vaterländischen Geiste ...“. Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe und Hölderlin-Gesellschaft (1938–1946). In: ders. u.a.: Hölderlin entdecken. Lesarten 1826–1993, Tübingen 1993, S. 115–158, S. 141.

[4] Bericht über die Veranstaltungen. Iduna 1 1944, S. 12–20, S. 15.

[5] Vgl. Kurz, Gerhard: Hölderlin 1943, S. 119.

[6] Kahlefendt, Nils: „Im vaterländischen Geiste ...“. S. 122ff.

[7] 1956 hatte die Gesellschaft nur 960 Mitglieder. Vgl. Kelletat, Alfred: Bericht über die Jahresversammlung der Hölderlingesellschaft. In: Hölderlinjahrbuch 1956, S. 314–323, S. 321.; 1995 hatte sie über 1500 Mitglieder. Vgl. Lawitschka, Valerie: Hölderlin-Gesellschaft e. V. In: Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften (Hg.): Literarische Gesellschaften in Deutschland: Ein Handbuch. Berlin 1995, S. 154–165, S. 155.

[8] Vgl. Kahlefendt, Nils: „Im vaterländischen Geiste ...“, S. 158.

[9] Vgl. Kurz, Gerhard: Hölderlin 1943, S. 125.

[10] Siehe auch Becks Bezugnahme auf Pierre Bertaux: Beck, Adolf: Das Hölderlinbild in der Forschung 1939–1944. In: Hölderlinjahrbuch 1947. Stuttgart 1947, S. 190–227, S. 190ff.

[11] Vgl. Binder, Wolfgang: Bericht über die Gründung. In: Hölderlinjahrbuch 1947. Stuttgart 1947, S. 240–242, S. 242.

[12] Siehe: Hölderlinjahrbuch 1947: Inhaltsverzeichnis.; Beck, Adolf: Das Hölderlinbild in der Forschung. Passim.

[13] Vgl. Binder, Wolfgang: Bericht, S. 240.

[14] Vgl. ebenda.

[15] Vgl. Kurz, Gerhard: Hölderlin 1943, S. 125.

[16] Binder, Wolfgang: Bericht, S. 240.

[17] Vgl. Beck, Adolf: Das Hölderlinbild in der Forschung. Passim.

[18] Ebd., S. 217.

[19] Kelletat, Alfred: Bericht, S. 321.

[20] Vgl. ebd.

[21] Sattler, D. E.: Friedrich Hölderlin 'Frankfurter Ausgabe'. Editionsprinzipien und Editionsmodell. In: Hölderlinjahrbuch 1975-1977. Tübingen 1977, S. 112-130. S. 116.

[22] Stiening, Gideon: Editionsphilosophie und “Politik”. Die Kontroverse um die Frankfurter Hölderlinausgabe. In: Kontroversen in der Literaturtheorie. 2007. S. 265-298. S. 276ff.

Infospalte

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Professoren im Zwielicht? Studentische Auseinander-setzung mit der NS-Vergangenheit

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Blogreihe: „Zwischen Verdrängen und Erinnern: Tübingens Umgang mit dem Nationalsozialismus“

Kennen Sie schon... ?

Verwandte Themen:

Kommentar schreiben